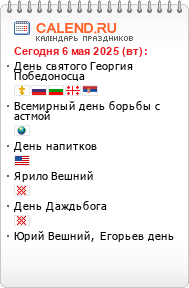

Авиация против танков (часть 5)

Еще в годы Второй мировой войны пилоты штурмовиков столкнулись с тем,

что добиться попаданий из пушек в одиночный танк было очень непросто. А

ведь при этом скорость Ил-2 была примерно в два раза меньше, чем у

Су-25, который считается не слишком быстрым самолётом с хорошими

условиями для атаки точечных наземных целей. Штурмовику,

а тем более сверхзвуковому истребителю-бомбардировщику весьма трудно

попасть неуправляемыми средствами поражения в бронетехнику,

передвигающуюся на поле боя со скоростью 10-20 км/ч. При этом сам боевой

самолёт подвергается серьёзной угрозе со стороны ЗСУ, мобильных ЗРК

малой дальности и ПЗРК. Идеальным вариантом был бы вариант

бронированного малоскоростного штурмовика, способного наносить точечные

удары управляемым оружием, но это так и не было реализовано.

В 60-е годы в разных странах, в том числе и в СССР велась разработка

управляемых противотанковых ракет. На первых порах весьма несовершенные

ПТУР наводились в ручном режиме по проводу или по радиоканалу. Задачей

оператора было совместить трассер ракеты с движущейся целью, что

представлялось непростой задачей, требовало немалой натренированности, и

процент промахов при этом был весьма велик. Тем не менее, даже в этом

случае вероятность поражения цели была существенно выше, чем при

использовании неуправляемого авиационного вооружения – пушек, НАР и

свободнопадающих бомб.

В конце 50-х в СССР начали экспериментировать с установкой вооружения

на вертолёт Ми-1. Первоначально это были НАР ТРС-132. Побортно

монтировались шесть трубчатых направляющих для ракет ОРО-132. Затем

появились варианты, вооруженные пулемётами винтовочного калибра и

держателями для бомб массой до 100 кг.

Ми-1МУ с НАР ТРС-132

Понятно, что вертолёт с таким вооружением не мог представлять

серьёзной угрозы вражеской бронетехнике, да и сам он при максимальной

скорости полёта 160 км/ч и отсутствии бронирования был очень лёгкой

целью. В связи с этим конструкторы решили оснастить вертолёт

противотанковым ракетным комплексом. В тот момент наиболее

перспективными образцами считались ПТРК 2К8 «Фаланга» и 9К11 «Малютка».

Противотанковый комплекс «Фаланга» обеспечивал поражение целей на

расстоянии до 2,5 км, при минимальной дальности стрельбы 500 метров.

Скорость полёта ракеты со стартовой массой около 28 кг составляла 150

м/с. Наведение ракеты осуществлялось по радиоканалу. В хвостовой части

ракеты монтировались два трассера. При встрече под углом 90°

семикилограммовая кумулятивная боевая часть пробивала 500 мм гомогенную

броню.

ПТРК 9K11 «Малютка» имел более лёгкие ракеты массой 10,9 кг с

дальностью пуска до 3000 м. Боевая часть ПТУР массой 2,6 кг пробивала по

нормали 400 мм броню. Наведение «Малютки» осуществлялось по проводам.

Скорость ракеты – 120 м/с. В целом по сравнению с «Фалангой» это был

гораздо более простой и дешевый комплекс, но для использования с

вертолёта его данные были слишком низкими. Тем не менее, на испытания

был представлен Ми-1, оснащенный шестью ПТУР «Малютка».

Ми-1МУ с ПТУР «Фаланга»

Вскоре после принятия «Фаланги» на вооружение появился

модернизированный ПТРК «Фаланга-М» с полуавтоматическим наведением на

цель. После пуска оператору было достаточно удерживать мишень в

перекрестье визира, и команды наведения автоматически вырабатывались и

выдавались аппаратурой управления. В модернизированном комплексе

сократилось время подготовки к пуску, благодаря использованию в ПТУР

более мощных двигателей дальность пуска возросла до 4000 м, а скорость

ракеты до 230 м/с. При этом вероятность поражения в условиях хорошей

видимости составляла 0,7-0,8.

В 1962 году Ми-1МУ в целом успешно прошел испытания, но к моменту их

завершения серийное производство вертолёта уже свернули. К тому же

генералы, не понимавшие преимуществ вертолета с управляемыми

противотанковыми ракетами, скептически относились к боевым возможностям

легких стрекозоподобных машин. В связи с этим Ми-1МУ остался опытным.

Практически одновременно с работами по вооружению Ми-1 началась

разработка боевого варианта вертолёта Ми-4. Первоначально вооружение

Ми-4АВ состояло из держателей для блоков НАР УБ-16 или бомб. Позже на

«четвёрке» испытали ПТРК «Фаланга».

Ми-4 с блоками НАР

Однако, как и в случае с Ми-1МУ, военные не спешили принимать на

вооружение ударные вертолёты. Лишь в 1966 году после принятия решения о

разработке транспортно-ударного Ми-24А был оформлен заказ на вертолёты

огневой поддержки Ми-4АВ.

ПТУР 9М17М «Фаланга-М»

В состав вооружения вертолёта вошли четыре ПТУР 9М17М «Фаланга-М» и

три балочных держателя для шести блоков УБ-16 с шестнадцатью НАР С-5 в

каждом или шести 100 кг бомб. Также могли подвешиваться четыре 250 кг

бомбы или два зажигательных бака ЗБ-500. В подфюзеляжной гондоле был

смонтирован крупнокалиберный 12,7–мм пулемет А-12,7.

Ми-4АВ

ПТРК находился в распоряжении штурмана, который осуществлял пуск и

наведение управляемых противотанковых ракет. Сброс бомб и применение НАР

производил командир экипажа, управлявший вертолётом, а огонь из

пулемёта вёл борттехник.

Хотя Ми-4АВ с поршневым двигателем АШ-82В мощностью 1250 л.с. не имел

бронезащиты и мог развивать всего 170 км/ч, это была вполне

боеспособная машина. Помимо вооружения вертолёт мог взять на борт 8

десантников с личным оружием. Всего в вариант Ми-4АВ было

переоборудовано около двухсот "четверок".

Впервые противотанковые Ми-4АВ были применены в бою в Войне судного

дня. Несмотря на скромные летно-технические характеристики и высокую

уязвимость «четвёрки», вооруженные ПТУР в ходе боев на Синайском

полуострове 8 и 9 октября 1973 года совершили более 30 боевых вылетов.

Считается, что на их счету имеются уничтоженные танки из состава

израильской 162-й бронетанковой дивизии.

В целом первый опыт оснащения вертолётов Ми-4 противотанковым оружием

был положительным. В то же время стало совершенно понятно, что для

повышения боевой эффективности в современных условиях требуется машина

специальной разработки, имеющая бронирование кабины и наиболее уязвимых

узлов и агрегатов, а также специальное прицельно-навигационное

оборудование, сопряженное с системой вооружения.

В конце 50-х стало ясно, что вертолёт Ми-1 стремительно устаревает и

ему требуется замена. Главной проблемой, возникшей при создании нового

вертолёта, было отсутствие в СССР относительно лёгкого и экономичного

газотурбинного двигателя. Специально для вертолёта Ми-2 в ОКБ-117 под

руководством С.П. Изотова был создан двигатель ГТД-350 мощностью 400

л.с. При проектировании Ми-2 использовался ряд узлов поршневого Ми-1.

Такой подход позволял значительно ускорить внедрение в серийное

производство нового лёгкого вертолёта. Первый полёт прототипа состоялся в

сентябре 1961 года. Но доводка и испытания вертолёта с ещё сырыми

двигателями затянулась до 1967 года.

Вертолёт, оснащенный парой двигателей ГТД-350, имел максимальную

взлётную массу 3660 кг и пассажировместимость 10 человек. Максимальная

скорость 210 км/ч. Практическая дальность полёта без дополнительных

топливных баков 580 км. В целом машина по своим характеристикам

соответствовала зарубежным одноклассникам. Нарекания лишь вызывал

относительно высокий расход топлива двигателей ГТД-350.

С самого начала военные проявили большой интерес к Ми-2. В

перспективе кроме разведывательного, связного и санитарного вариантов,

планировалось создать лёгкий противотанковый вертолёт. Но к моменту

готовности вертолёта к серийному производству выяснилось, что его

концепция не в полной мере удовлетворяет современным требованиям.

Представления о роли и месте легкого вертолета, сформулированные 50-е

годы и оформленные в виде техзадания, к моменту появления Ми-2 устарели.

Желание сохранить габариты поршневого Ми-1 наложило серьёзные

ограничения ещё на стадии проектирования. Из Ми-2 не удалось создать

советский «Ирокез» – он был не способен взять на борт отделение солдат

или соответствующий груз. Экономичность, грузоподъёмность и

манёвренность Ми-2 для вертолёта такого класса оставляли желать лучшего.

Специалисты ещё в конце 60-х говорили о том, что необходимы разные

легкие вертолеты нового поколения – один должен быть класса Ми-4, второй

виделся совсем небольшим, вместимостью 2-3 пассажира. Впрочем,

недостатки Ми-2 это не столько вина конструкторов, которые сделали всё,

чтобы улучшить машину, сколько ошибки на уровне формулирования самой

концепции вертолета и отсутствие в СССР легкого газотурбинного двигателя

с высокими техническими характеристиками.

В 1966 году был разработан боевой Ми-2В с 4 блоками УБ-16 или с таким

же количеством ПТУР «Фаланга-М». Однако затягивание испытаний базового

вертолёта привело к тому, что ударный вариант удалось довести до

приемлемого уровня только в начале 70-х. К тому моменту велось серийное

строительство транспортно-боевого Ми-8ТВ и на подходе был Ми-24А.

Утрата интереса военных была связана ещё и с тем, что строительство

Ми-2 передали в Польшу. Его производство наладили на вертолётном заводе в

городе Свидник. Производство двигателей ГТД-350 поручили предприятию в

городе Жешув. Поляки получили право через 10 лет после начала серийного

строительства Ми-2 вносить самостоятельные изменения в базовую

конструкцию и создавать собственные варианты вертолёта.

Война во Вьетнаме подогрела интерес к лёгким вертолетам, оснащённым

стрелково-пушечным и ракетным вооружением. В июне 1970 года в Польше

начались испытания Ми-2 с 23-мм пушкой НС-23, установленной по левому

борту и двумя 7,62-мм пулемётами ПКТ по правому борту. Кроме того, на

шкворневых установках в окнах грузовой кабины крепились ручные пулеметы

РПК, огонь из которых вёл борттехник. Этот вариант, получивший

обозначение Ми-2УС, строился малой серией. Вслед за Ми-2УС появился

Ми-2УРН. Вооружение вертолёта было усилено блоками 57-мм НАР.

Ми-2УРН

В 1972 году на испытания передали Ми-2УРП с узлами крепления для

четырёх ПТУР «Малютка». Рабочее место оператора с оптическим прицелом и

пультом наведения находилось рядом с пилотом. Хотя заявленная дальность

пуска ПТУР «Малютка» составляла 3000 м, при пусках на дальность 2000 м

удалось добиться попаданий в щитовую мишень, имитирующую танк, чуть

более чем в половине случаев. Причиной низкой точности стрельбы

управляемых по проводам ракет была вибрация вертолёта, а также

несовершенство системы наведения, рассчитанной на пуск ракет с

неподвижной платформы. Тем не менее вертолёт приняли на вооружение, и он

строился серийно.

Ми-2УРП

Ввиду невысоких боевых характеристик и низкой защищённости

вооруженные варианты Ми-2 не заинтересовали советских военачальников. Но

это не помешало поставкам в другие страны Варшавского договора. Таким

образом польские специалисты сумели реализовать то, от чего отказались в

СССР. ОКБ Миля в начале 70-х было перегружено заказами, а военным

лёгкий противотанковый вертолёт оказался не интересен. Ми-2, будь он

оснащён более мощными двигателями и дальнобойными ПТУР с

полуавтоматической системой наведения, мог бы быть неплох в роли лёгкого

недорогого боевого вертолёта.

В 1960 году началась разработка среднего транспортно-десантного

вертолета с газотурбинными двигателями, в перспективе эта машина должна

была заменить поршневой Ми-4. Серийное строительство вертолёта,

получившего обозначение Ми-8, началось в первой половине 1965 года на

авиазаводе в Казани. В 1969 году Ми-8 полностью заменил в производстве

Ми-4. Для своего времени Ми-8 был выдающейся машиной, с очень хорошими

лётно-техническими характеристиками, передовым оборудованием и высоким

модернизационным потенциалом. Это предопределило долгую жизнь вертолёта,

строившегося большими сериями и создание многочисленных модификаций.

Вертолёт Ми-8Т, оснащённый двумя двигателями ТВ2-117, мощность 1500

л.с. каждый, развивал максимальную скорость 250 км/ч. При максимальной

взлётной массе 12 000 кг вертолёт мог транспортировать груз весом 4000

кг и имел практическую дальность полёта 450 км.

На базе транспортно-десантного Ми-8Т в 1968 году создана вооруженная

модификация Ми-8ТВ. Набор вооружения «восьмерки» до этого был отработан

на Ми-4АВ. Транспортно-боевой Ми-8ТВ, предъявленный на испытания,

получил более лёгкие и дешевые ПТУР «Малютка» с меньшей дальностью

пуска. Также предусматривалась подвеска блоков НАР и бомб общим весом до

1500 кг.

Ми-8ТВ

По сравнению с Ми-4АВ существенно возрос калибр используемых

авиабомб. Это могли быть бомбы массой 100, 250 и 500 кг, в том числе и

разовые бомбовые кассеты, снаряженные ПТАБ. Таким образом, по ударному

потенциалу вертолёт не уступал истребителю МиГ-21 и против танков,

помимо ПТУР, могли применяться НАР С-5К/КО с кумулятивной боевой частью и

ПТАБ в РБК-250 и РБК-500.

Условия поиска целей и наведения вооружения на вертолёте в целом были

лучше, чем на истребителе-бомбардировщике. Но в то же время, пилоту,

производящему пуск НАР, и штурману, наводившему противотанковые

управляемые ракеты, при поиске целей приходилось полагаться только на

собственное зрение. Боевая ценность достаточно крупного вертолёта

снижалась тем, что «восьмёрка» с ПТУР была весьма уязвима для

противовоздушных систем и истребителей. Из-за значительного веса такой

приём применения ПТУР, как зависание вертолёта и стрельба с

использованием складок местности, оказывался труднореализуемым.

На первой противотанковой модификации «восьмерки» имелась солидная

бронезащита. Кабину экипажа от пуль и осколков прикрывали съёмные

бронеплиты толщиной 8 мм. Броня также монтировалась в переборке со

стороны грузового отсека. Сиденья пилота и штурмана имели бронечашки и

бронеспинки. Часть остекления кабины выполнялась из прозрачной брони

толщиной 50 мм. Частично бронированию подвергались топливные насосы и

гидравлические агрегаты системы управления. Топливные баки имели

протектирование.

Первоначально в состав вооружения Ми-8ТВ ввели пулемёт А-12,7 с

боекомплектом 700 патронов. Установка крупнокалиберного пулемёта сильно

загромождало кабину пилотов. Ввиду нехватки места боекомплект пришлось

размещать в патронном ящике на передней стенке грузового отсека, а ленту

тянуть по наружному рукаву. Однако от этого в последствии отказались,

заменив А-12,7 пулемётом ПК винтовочного калибра. Для стрельбы по

бронетехнике 12,7-мм пулемёт был слаб, а при применении по живой силе не

имел преимуществ перед 7,62-мм пулемётом. Кроме того, использование

пулемётного вооружения в боевых действиях носило эпизодический характер,

и возить мёртвый груз в виде пулеметной установки с боекомплектом

массой около 130 кг посчитали не рациональным. При стрельбе из А-12,7,

примерно после 100 выстрелов, из-за высокой загазованности в кабине

становилось нечем дышать. В общем, крупнокалиберный пулемёт у

вертолётных экипажей популярностью не пользовался, и летали, как

правило, без него.

Ми-8ТВ с ПТУР «Фаланга» и блоками НАР УБ-32

В 1974 году Ми-8ТВ оснастили ПТУР «Фаланга-М» с системой наведения

«Радуга-Ф», которые больше подходили для использования с боевого

вертолёта. В итоге транспортно-ударный Ми-8ТВ, предназначавшийся для

собственной армейской авиации, союзникам поставлялся Ми-8ТБ с ПТУР

«Малютка».

Установка ПТУР «Малютка» на Ми-8ТБ армии ГДР

Вертолётов Ми-8ТВ построили относительно немного, ввиду сходного

вооружения они, чаще всего, использовались в полках, где имелись Ми-24.

Причиной ограниченной серии Ми-8ТВ стало то, что на данной модификации

ввиду большой массы вооружения и брони существенно ухудшились лётные

данные, уменьшились грузоподъёмность и дальность полёта. Кабина лётчиков

была чрезмерно загромождена вооружением, системой наведения ПТУР и

другим прицельным оборудованием. Так, для использования различного

вооружения в кабине имелось четыре прицела. В результате в строевых

полках начиная с конца 70-х постепенно демонтировали установки с

крупнокалиберными пулемётами и громоздкую аппаратуру наведения ПТУР. Это

позволило снизить полётный вес вертолётов, что положительно сказалось

на летных данных, улучшить условия работы экипажа и сконцентрироваться

на прямых функциях по доставке грузов и десантников, и при необходимости

оказывать огневую поддержку сухопутным подразделениям.

Подготовка к вылету Ми-8ТВ

В дальнейшем от использования управляемого вооружения на вариантах

Ми-8МТ/МТВ с более мощными двигателями ТВ3-117МТ и ТВ3-117ВМ на

некоторое время отказались, сконцентрировавшись на повышении

грузоподъёмности, надежности, дальности и динамического потолка.

Впрочем, стрелковое вооружение, внешние узлы подвески НАР и бомб на

«восьмёрках» сохранились.

В 2009 году в России на вооружение приняли транспортно-ударный

Ми-8АМТШ (экспортное обозначение Ми-171Ш). На вертолёте используются два

турбовальных двигателя ТВ3-117ВМ с взлетной мощностью 2100 л.с., на

модернизированных Ми-8АМТШ-В, пошедших в войска с лета 2014 года, — два

ВК-2500-03 с улучшенной трансмиссией.

Бронезащита вертолёта усилена облегченной металлокерамической бронёй.

Вертолёт получил новый комплекс авионики, куда помимо прочего входит

метеорадар, очки ночного видения пилота, тепловизор и аппаратура

спутниковой навигации. Благодаря этому Ми-8АМТШ имеет возможность

действовать в ночное время.

Ми-8АМТШ

Базовый вариант вооружения Ми-8АМТШ включает в себя 20-ти зарядные

блоки 80-мм НАР С-8 и подвесные контейнеры с 23-мм пушками ГШ-23Л на 4-6

балочных держателях и два 7,62-мм пулемёта ПКТ в носовой и кормовой

установках. При необходимости вертолёт может вооружаться комплексом

«Штурм-В» с управляемыми ракетами 9М114 или 9М120. Это позволяет

относительно недорого превратить транспортно-боевой вертолёт в

противотанковый. Что может быть интересно странам, где имеются Ми-8/17,

но нет специализированных боевых вертолётов.

Продолжение следует…

По материалам:

http://www.razlib.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_vremja_1995_03/p3.php

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/vertolety/vertolety-kb-milya/mnogotselevoj-vertolet-mi-1/legkij-udarnyj-vertolet-mi-1mu/

http://www.arms-expo.ru/armament/samples/1001/65179/

Автор: Линник Сергей

Источник: http://nnm.me |